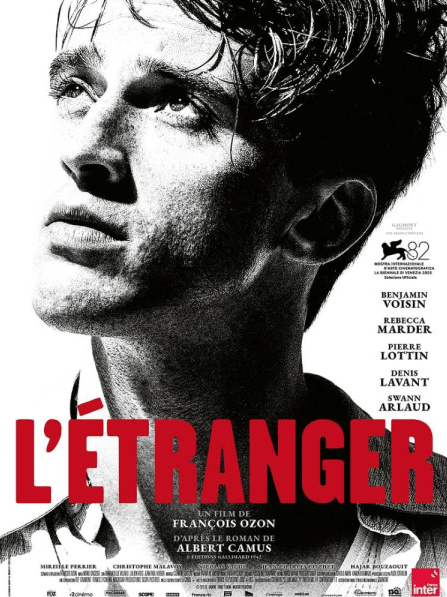

L'étranger de françois ozon

Quand le vide appelle le plein

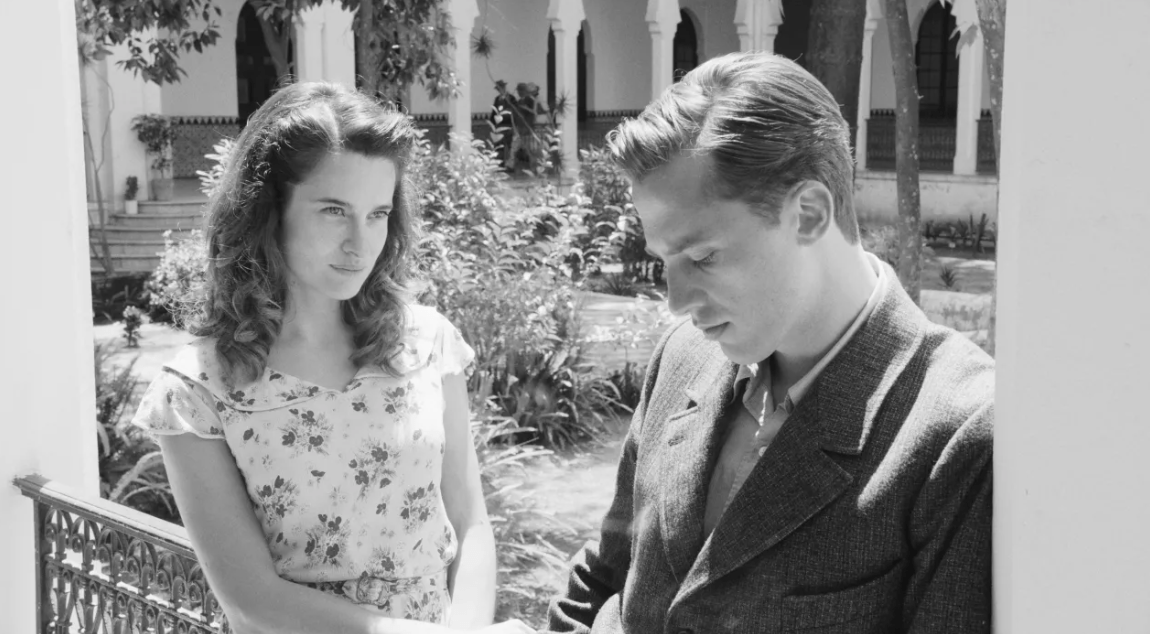

Toutes les photos : © Carole Bethuel – FOZ – GAUMONT – FRANCE 2 CINEMA

Camus, le soleil, l'absurde

Entre contemplation et torpeur, L’Étranger fascine autant qu’il épuise. François Ozon filme l’absence avec grâce, et signe un film qu’on admire, parfois à distance — mais qu’on n’oublie pas.

Sous le soleil blanc du réalisateur français, le silence devient matière et l’ennui, une expérience esthétique. On s’y perd, on s’y endort un peu – mais on en sort fasciné, comme après une longue rêverie au bord du néant.

Une prise de risque mais un héritage assumé

Camus publiait L’étranger en 1942 ; depuis, l’œuvre est l’un des piliers de la littérature contemporaine française.

Le revisiter à l’écran ? Un pari pour le moins exigeant. Ozon, qui a déjà habité des adaptations (Été 85 ou Mon crime), l’affirme : « le livre est encore d’actualité avec une force incroyable. »

Le style visuel – minimaliste, cru, noir & blanc

Le film opte pour une esthétique dépouillée et sophistiquée : – noir et blanc, lumière accablante – comme pour mieux rendre l’écrasement et la sécheresse intérieure du protagoniste Meursault (incarné formidablement par Benjamin Voisin).

Ozon ne se contente pas de transcrire : il filme l’absence, les regards vides, la chaleur lourde, les ombres sur le visage. Il invite le spectateur à ressentir plus qu’à comprendre.

Les corps, la mort

Meursault est l’anti-héros par excellence : peu de mots, peu de mouvement, peu d’émotions – jusqu’à l’irréparable. L’acte terrible, le meurtre sur la plage devient reflet et condensé de son étrangeté au monde. Le film met en exergue la tension entre le corps et le vide, entre le moi et l’absurde. Marie (jouée là aussi parfaitement par Rebecca Marder) n’est pas seulement décor affectif : elle est le miroir du monde « normal » que Meursault regarde sans réellement l’habiter. Le contraste est douloureux, riche, assumé.

Le texte de Camus est utilisé avec parcimonie, deux voix-off seulement sont conservées, afin de laisser l’image, le regard, parler.

L’absurde ou la beauté du vide

François Ozon a toujours aimé les figures troubles – les femmes qui mentent, les hommes qui regardent sans comprendre, les visages en suspens. Avec L’Étranger, il s’attaque à l’un des monuments les plus froids et les plus lumineux de la littérature française : Camus, le soleil, l’absurde. Et paradoxalement, c’est ce froid qui brûle.

Soyons honnêtes : on s’y ennuie. Mais c’est un ennui presque voluptueux, un ennui cousu main, comme une pièce de lin blanc parfaitement repassée que l’on contemple plus qu’on ne le porte.

Rien ne déborde : pas un cri, pas un battement de cœur. Benjamin Voisin incarne Meursault comme un mannequin en lévitation, un être au ralenti dans un monde qui ne comprend pas la lenteur. Il est magnifique, mais presque trop beau pour être vrai — et c’est peut-être ça, le problème. On voudrait du grain, du désordre, une faille. On obtient un visage parfait sous une lumière écrasante.

L’Algérie (filmée au Maroc à Tanger) est comme une page blanche : le sable, la mer, le blanc du soleil – tout semble vouloir effacer plutôt que raconter. C’est sublime, oui. Et c’est long.

Le noir et blanc fait de chaque plan une image de magazine : ombres sculptées, visages polis, émotion suspendue. C’est presque trop chic pour être vivant. On pense à du Helmut Newton au bord de l’asphyxie.

Et pourtant, impossible de décrocher. On reste hypnotisé, subjugué par la sécheresse du geste. Comme si Ozon avait filmé l’absence même d’émotion – et qu’à force de ne rien dire, il avait tout dit. Le film finit par ressembler à une méditation sur notre incapacité à ressentir autrement que par le style.

Dans le silence de la salle, on se surprend à aimer ce vide. À goûter la lenteur et à trouver ça beau. Peut-être que L’Étranger, c’est exactement ça : un film qui nous rend indifférents à notre propre impatience. Alors oui, je me suis ennuyée. Longuement, calmement, élégamment. Mais j’ai aimé ça – comme on aime un vêtement trop sobre, trop pur, qu’on finit par adopter parce qu’il nous oblige à respirer autrement.

Chez François Ozon, l’émotion se cache souvent derrière une façade polie. Mais dans L’Étranger, cette façade devient tout le film : un désert de regards, une blancheur brûlante, un vide magnifique. Et curieusement, ce vide appelle le plein.

Ce que Camus écrivait dans la chaleur de l’absurde, Ozon le transpose en lumière : une lumière si forte qu’elle finit par révéler ce qu’elle efface. Meursault ne ressent rien, et nous, spectateurs, ressentons à sa place. On sort du film émus, sans savoir pourquoi. Comme si l’absence avait fait son œuvre, comme si l’air lui-même s’était densifié.

C’est un film de creux et de silences, où chaque plan contient une attente – celle que quelque chose vienne combler l’espace. Et peut-être que ce « quelque chose », c’est nous, notre propre regard, notre besoin d’y croire encore et de s’avouer que le vide n’est jamais qu’une promesse de plein.

Sylvie di MEO

L’étranger – de François Ozon – 2 h – En salle depuis le 29 Octobre – À voir et à (re)lire L’étranger d’Albert Camus, un chef d’œuvre